乌台诗案是怎么回事(乌台诗又是一首什么诗)

文:安静的风 读史专栏作家

苏轼身为文学家、诗人、画家,他才华横溢,文彩飞扬。受世人景仰,可是他的一生却坎坷不断,悲多喜少。

苏轼的一生,用三句话概括,就是感情上痛,亲情上悲,仕途上挫。

二十九岁老婆没了。

五十七岁老婆没了。

五十九岁老婆没了。

这是他感情上的痛。

二十一岁妈没了。

三十岁爸没了。

四十八岁儿子没了。

这是他亲情上的悲。

三十八岁被新党贬。

四十三岁被捕,有牢狱之灾。

五十三岁被旧党贬。

这是他仕途上的挫。

六十四被重新启用,在回京途中,身染重病。

六十五岁,

命没了。

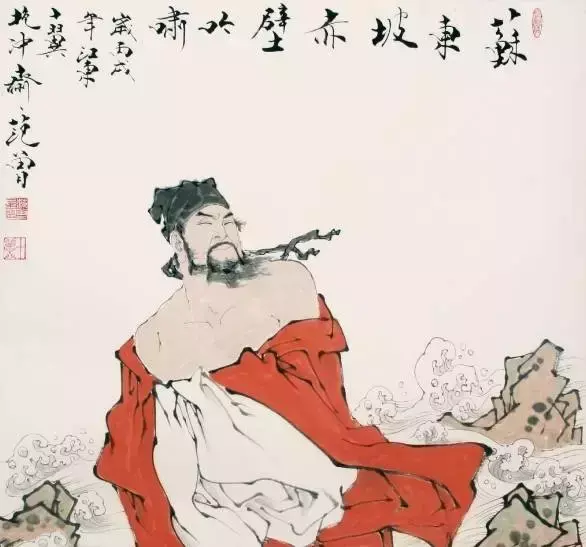

苏轼一生真正的转折点,是他因诗获罪,卷入了一桩“乌台诗”案。他颠沛流离的生活,也就从那时候开始了。

他也是因“乌台诗”被捕入狱的。

那么,什么是“乌台”?

“乌台诗”又是一首什么诗?

在汉朝的时候,御史台衙门前常植柏树,柏树上常常有乌鸦在上面栖息。所以人们习惯称御史台为“柏台”。

御史是靠嘴吃饭的,人们又戏指御史的嘴是乌鸦嘴。

苏轼因诗获罪,案件又是御史一手操办的一件冤案,所以被称作“乌台诗案”。

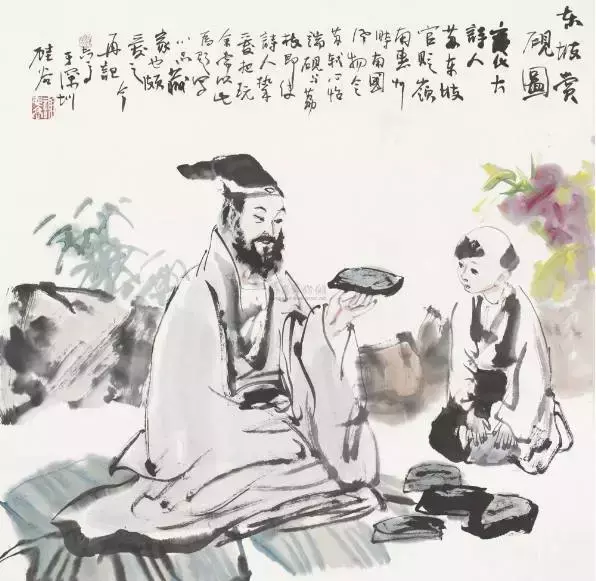

苏轼一生写诗无数,是哪一首诗把他送进了牢房?

苏轼写过一首《山前绝句》组诗,其中第二首是这样写的:

老翁七十自腰镰,

惭愧春山笋厥甜。

岂是闻韶解忘味,

迩来三月食无盐。

御史说这首诗抹黒大平盛世,有诽谤朝廷之意。

最后苏轼屈打成招,违心的承认是罪诗。

其实,苏轼入狱,不在诗里,而在诗外。诗,只不过是个借口而已。

那时,以神宗和王安石为代表的政治实权集团,提倡改革,实施新政。

以司马光为首的一批元老旧臣,坚决反对改革,抵制新法。

苏轼站在了司马光这一边。

熙宁三年,苏轼写了《上神宗皇帝书》,公开反对变法,写完之后,觉得不过瘾,又“再论”和“三论”。

他要是不进去,不知道还有几“论”。

于是,王安石指使御史,找找他的把柄,进去了,嘴就闭上了。

就这样,《山前绝句》把苏轼送进了大牢。

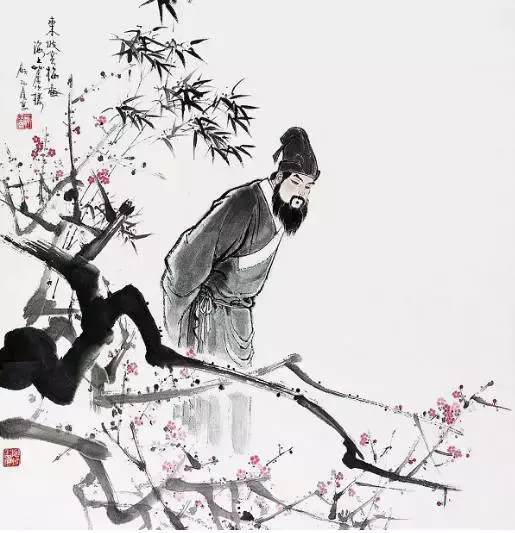

被捕后的苏轼,心里没底,不知道自己是生是死,在经过了三个多的审理之后,判决的日子也快到了。

在等待判决的这段时间,监狱允许家属给犯人送饭。

苏轼的儿子苏迈便开始给苏轼送饭。

由于家属与犯人不能见面,父子俩暗中约定,平时只送蔬菜和肉食,如果有了坏消息就送鱼,以便早做心里准备。

一日,因为苏迈把钱花光了,需要出去借,给苏轼送饭一事,便委托一个亲戚,但忘记了告诉约定之事,

为了省钱,这位亲戚把自己家做的腌鱼给苏轼送去。苏轼见鱼大惊,以为自己凶多吉少,心中极度悲伤。

他没想到,自己因诗成名,又要因诗送命。

他提笔给弟弟苏辙写了两首诀别诗,托狱卒转交。

其中一首是:

圣主如天万物春,

小臣愚暗自亡身。

百年未满先偿债,

十口无归更累人。

是处青山可埋骨,

他年夜雨独伤神。

与君世世为兄弟,

更结来生未了因。

这两首诗很快就到了神宗的手上,神宗被感动了,也被苏轼的才华折服。

不久,苏轼被释放。

也开始了他飘怱不定,居无定所的后半生。